중국사에서 19세기는 세계 역사상 가장 비극적 세기임에 틀림없습니다.

중국사를 언급하면서 시방 세계사까지 들먹이기까지?

이유가 있습니다. 너무나 많은 전란과 반란이 이 19세기에 몰려 있는데, 그 어느 하나도 파멸이지 않은 것이 없었습니다. 세계사에서 내전으로 가장 많은 사람이 사망했다는 ‘태평천국의 난’이 1850-64년간 약 14년간 벌어졌습니다. 추정 사망자는 2-7천만명입니다. 당시 1850년 중국 인구는, 현대적인 방법으로 보정한 추계치는 4.36억명입니다. 함풍제 원년 1850년의 인구를 회복하는데 70년여년 걸려, 1920대 초반이 되어서야 4억명 이상을 기록합니다. 참고로 역사상 최대 희생자가 발생한 전쟁인 2차세계 대전은 7-8.5천만명에 달합니다. 태평천국의 난은 단일국가 내에서 발생한, 역사상 최대 희생자 숫자입니다. 이어서 다음으로 소련이 2차대전에서 기록한 2.5-3천만명입니다.

1850년대에 일어난 전란은 태평천국의 난 뿐만 아니라, ‘제2차 아편전쟁’, ‘염군(捻軍)의 난’, ‘묘족(苗族)의 제3차 난’ 등 무려 4개 전쟁과 반란이 몰아쳤습니다. 이어서 1862년에는 ‘후이족(回族)의 반란’이 이어집니다.

이 파괴적인 난과 전쟁이 연이어 지속되는데 국가의 모든 체계가 무너지는 것은 사실 당연합니다. 강건성세의 전성기는 가경제, 도광제를 거쳐 함풍제(咸豊帝, 재위 1850-61)에서 살벌하면서 처절하게 막을 내립니다. 더불어 그 도자기 황금시대도 막을 내린 정도가 아니라 영원히 복구하지 못할 정도록 파괴되어 버립니다. 이것은 중요한 사실인데, 학자들에 의해 약간 무시되는 경향이 있습니다. 중국 도자기는 동치제와 광서제 부터는 사실상 전통과는 단절된 형태로 만들어지게 됩니다.

태평천국의 난은, 도자기 주 산업단지인 강서(江西), 절강(浙江), 광동(廣東) 지방을 핵심 전쟁터로 삼았습니다. 요장(窯場)은 철저히 파괴되었고, 도공 및 관련 요업기술자들은 살해당하거나 살기위해 타지로 도망쳤습니다. 1866년, 동치5년에 이홍장(李鴻章, 1823-1901)은 어요(御窯)의 부흥을 통해 왕실 위엄을 세우기 위해 은 13만량을 책정했는데 이를 1868년 동치제의 혼례를 위한 도자기, 일명 ‘대아재(大雅齋)’를 만들기 위한 것이언데, 서태후(西太后, 1836-1908)가 자신의 입맛에 맞추어 흥청망청 모두 소진해 버렸습니다. 이것이 어요의 마지막 불꽃이었습니다.

이렇게 도자기를 생산하는 일련의 생산체계와 시장구조가 완전히 파괴되었기에, 광서제(光緖帝 재위 1875-1908) 시대부터는, 1인 가내 수공업 비슷한 형태로 도자기들이 제조되기 시작합니다. 조선 말기는 혼란스러웠지만, 도자기 산업을 더 발전하고 활발해서 다채로운 형태의 청화백자가 제작되었습니다. 중국은 조선 보다 더 퇴보하여, 믿을 수 없을 지경까지 도자기 산업이 열악했습니다. 이때 도자기는 경질자기가 아닌 연질자기가 대량 제조되어, 적화채(積貨彩)라는 멸칭이 생기기도 했는데, 이는 대량으로 쌓아서 판매하는 자기로 밑에 깔린 자기는 위의 무게에도 저절로 깨지는, 그야말로 싸구려 도자기라는 경멸적 호칭이었습니다.

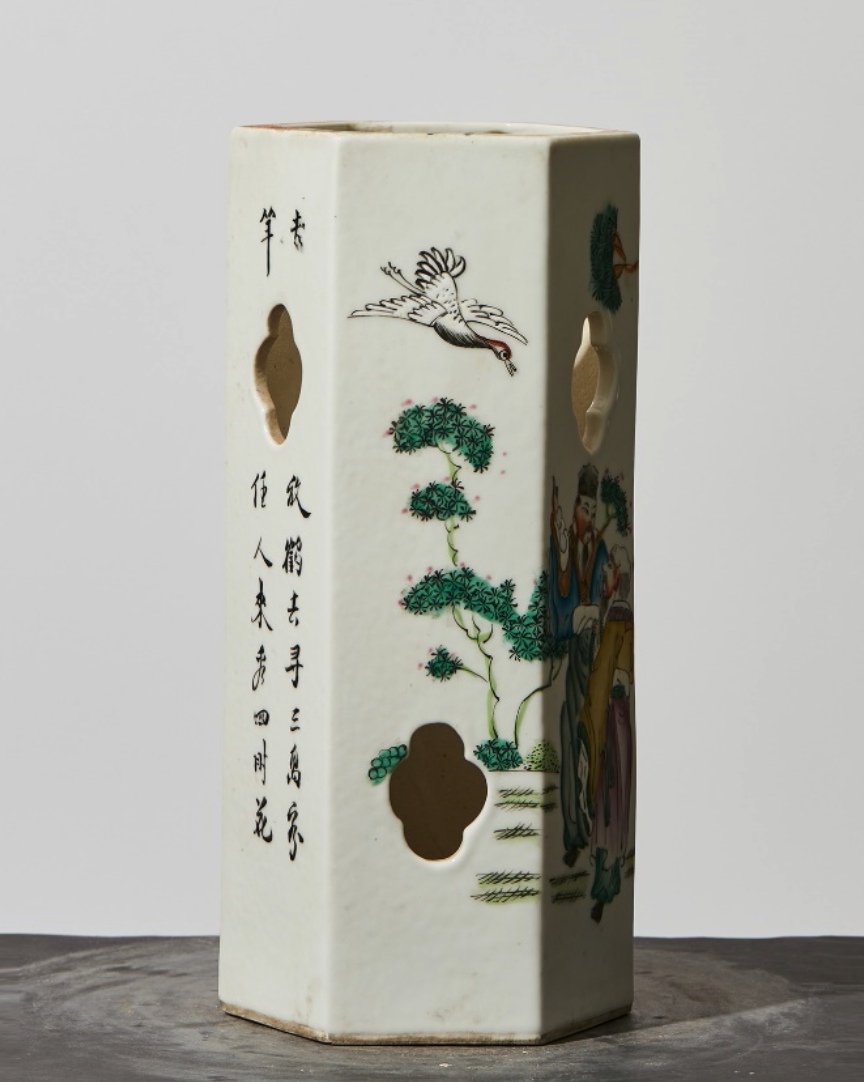

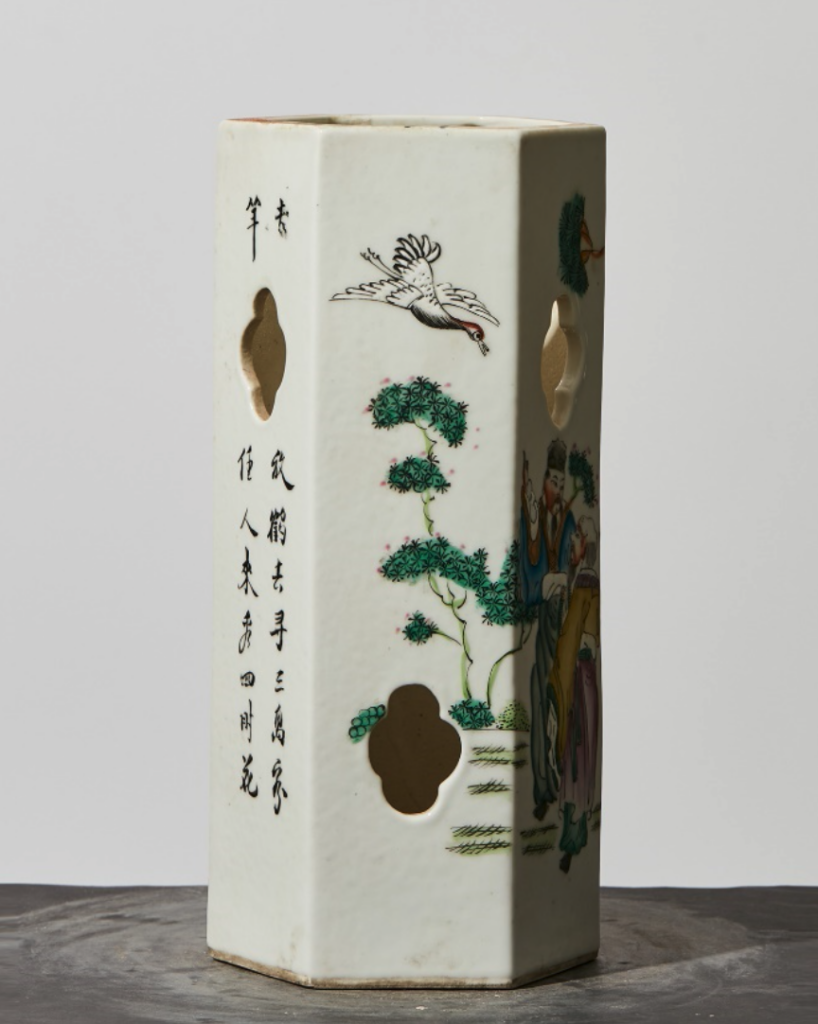

이 적화채의 대표적 자기 유형이 천강채(淺絳彩) 도자기입니다. 영문 번역도 까다로운데, ‘light reddish-purple’은 이 번역어로 천강채가 바로 이해되지 않으니, 최근에는 천강채를 중국어로 그대로 ‘Qianjiang Cai’ 원어로 사용합니다.

천강이라는 말이 원대에 존재한 회화 양식으로, 외곽선을 그리고 그 안에 녹색과 붉은색 물감을 채워 넣은 기법 내지 그림들을 지칭하는 용어에서 나왔다는 설이 있고, 그냥 동치제 치하에 문인화(文人畵)의 회화 양식에 흑색을 첨가하고, 저온에서 소성하는 형식을 천강채로 불렀다는 설이 있습니다. 도자기 실물들을 쭉 살펴보면 후자가 타당한 듯 보입니다.

두 설의 공통점이 있는데, 이는 청나라나 전조(前朝)의 도자기 형식과 기법을 참고하여 천강채 자기를 제작한 것이 아니라 회화 형식을 참고하여 제작했다는 것입니다. 천강채는 도자기 위해 회화가 가진 다양한 소재와 분위기를 구현하려고 제작된 것입니다. 여기에는 서예를 잘 표현하는 욕망도 있습니다. 즉 시서화, 삼절(三絶)을 도자기 위에 구현하려는 일련의 노력으로 탄생한 채색방법입니다.

삼절을 도자기 위에 구현하려는 것은 자유인데, 먼저 언급했듯이 도자가 산업의 시스템이 완전 붕괴된 상황에서 이를 실현해야 했습니다. 도자기는 원료인 자토(磁土)를 캐고, 운반하고, 이를 잘 빻고, 수비하여 최종 맨발이나 나무 떡메로 토련(土鍊)을 해서, 기형을 만들고, 이를 말리거나, 초벌구이한 이후 시문을 하거나 유약을 바르고, 재벌구이를 하고, 유상채를 사용하면 삼벌, 사벌구이를 한 이후에야 자기가 완성됩니다. 각각의 공정에 따른 전문 인력이 있어야 합니다.

천강채는 도공 혼자 내지 가족들의 도움으로 제작되었습니다. 그래서 품질이 조악해진 것이죠. 청화백자나 색유자기 등도 모두 이런 식으로 제작되어 중국 도자 전체가 조악해진 것입니다.

그렇게 20세기가 시작되고, 1912년 중화민국 시대가 와도 여전히 도자기는 천강채가 주류였습니다.

* 글 작성:(주)시방