일본 ‘도자기’의 역사는 ‘다기(茶器)의 역사’라고 불러도 무방합니다.

일본 ‘자기’의 역사는 ‘히젠(肥前) 자기의 역사’라 불러도 무방합니다.

이 말에는 풍부한 역사 재료들이 많이 담겨 있는데, 도자기에 대한 것만 들어있는 것이 아닙니다. 일본사를 도자기라는 안경을 통해 보는 새로운 관점도 들어 있습니다. 미술사학자로 일본 학습원대학 교수인 아라카와 마사키(荒川正明, 1961-)[1]는 17세기 동안 히젠의 자기 발전사를 ‘기적의 시대’라고까지 언명하였습니다.(자기가 대체 무엇인지 알고 싶다면, “도자기 자료방>2편/3편을 먼저 참조해주세요)

일본 자기의 역사에 대한 이야기는 자기가 제작되기 직전의 일본의 상황에 대한 이야기로 시작해야 합니다. 일본이 센고쿠시대(戰國時代)라 부르는 시대는, 무로마치막부(室町幕府) 때인 오닌의 난(應仁の亂)에서 오다 노부나가(織田信長, 1534-82)가 무로마치막부를 교토에서 축출한 때로 1467-1573, 약 100년간의 혼란기를 말합니다.

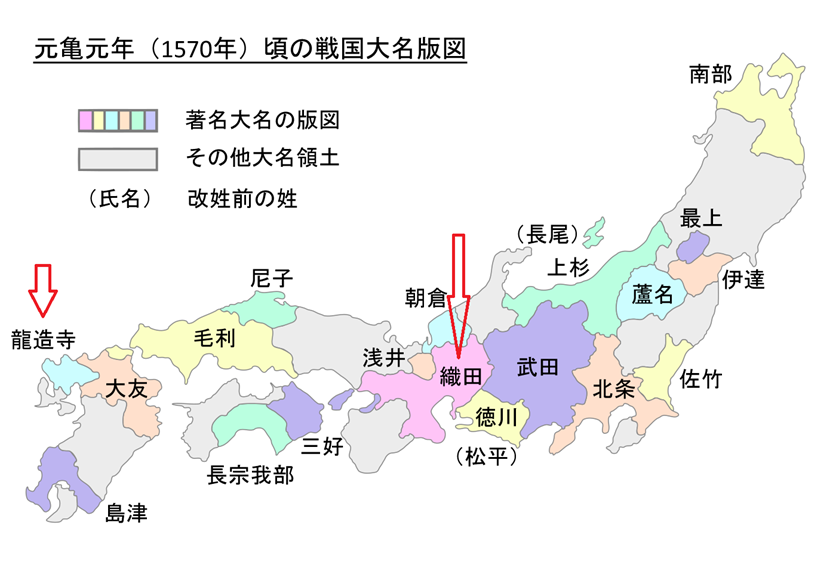

▶ 1570년경 일본 주요 다이묘(大名)의 지배 지역에 관한 지도(일본 위키피디아 펌. 화살표는 필자가 부가함). 맨 왼쪽 화살표는 규슈(九州) 서쪽 방면의 히젠국(肥前國) 지역으로 사가번(佐賀藩) 영주 류조지(龍造寺)가문이 관할하고 있으며, 면적을 다른 다이묘들 영역과 비교하여 보아도 꽤 작고, 일본 중심의 오다 노부나가(織田信長, 1534-82) 지배 지역과도 약 650km 떨어져 있다. 막부 위치는 우측 화살표로 오다의 관할지로 표시했다.

이때의 이야기하기 전에 일본사가 생소하신 갤러리분들을 위해 간략하게 이 때의 용어 의미와 정치사회사를 정리해보겠습니다.

일본에서 “쿠니(國)”는 701년에 첫 제정되어 823년 68국(國)으로 형성된 이후 그 틀이 1000년이상 지속되었으며, 무로마치막부(室町幕府, 1336-1573) 체제가 자리잡은 이후부터는 행정구역의 형식적 명칭일 뿐입니다. 행정권과 군사지휘권이 통합된 여러 번(藩)을 중심으로 국(國)이 형성되고, 막부에게 인정받은 특정한 번주(藩主) 즉 다이묘(大名)가 국을 대표하며, 동시에 지배권도 행사합니다. 쿠니(國)에는 과장하면 수 십 명 이상의 다이묘가 있을 수 있습니다. 다이묘는 슈고다이묘(守護大名)과 센고쿠다이묘(戰國大名)으로 구분하는데, 슈고다이묘는 황실 내지 막부에서 지방행정관으로 내려보낸 관리 중에서 세력을 키워 다이묘가 된 자이고, 센가쿠다이묘는 지방의 호족, 사무라이, 농민 중에서 시대적 혼란기를 틈타 다이묘로 성장한 경우를 말합니다. 센고쿠 시대 말기에는 자기 힘으로 성장한 센고쿠다이묘들만 대다수 생존합니다. 다른 분류는 생략합니다.

참고로 다이묘는 쌀을 기준으로 고쿠다카(石高) 대략 1만석 이상을 하사 받은 번주를 말하며, 1석은 10말, 약 160kg, 조선시대의 ‘한 섬[석]’과 대동소이합니다. 도요토미 시대에는 농민은 수확량의 60%를 영주에게 세금으로 납부, 에도 막부 시대는 4대 쇼군 이후 점차 비율이 낮아져 40%인 번도 생겼는데, 다시 50%로 인상되는 시기가 있었으나 40%로 유지되었습니다. 메이지유신 이후는 30%로 설정되었는데, 이 30%도 조선과 중국에 비하면 약 6-900% 이상 높은, 가혹한 착취에 가까운 수준입니다.

일본의 서민문화(민중문화)라는 것은 18세기 중엽부터 발전되기 시작했습니다. 8대 쇼군 도쿠가와 요시무네(德川吉宗, 사실상 재위 1716-51)의 집권 시기에 세금은 올렸지만, 막부의 적자를 해소하고 그간의 금서령(禁書令:서양 서적의 수입 금지)도 해제하여 서양의 과학기술 서적도 반입되는 등 다양한 서민 문화가 발전하는 기틀을 마련했습니다. 이러한 일련의 과감한 정책을 ‘교호의 개혁(享保の改革)’이라 하여 대단히 높게 평가하고 있습니다.

약 2만명이 사망한 1771년 ‘메이와 대화재(明和の大火)’, 약 100만명에 가까운 사망자를 낸 1782-88년의 ‘덴메이 대기근(天明の大飢饉)’을 극복하기 위해 ‘간세이 개혁’(寬政の改革, 1787-93)을 실시하여, 일본의 사회문화가 획기적인 변화를 일어나는 촉매제가 되었고, 사실상 근대화 사상이 자생적으로 숙성될 수 있는 초석이 만들어지는 시기입니다.

히젠국(肥前國)은 일본 규슈(九州) 지방의 북방 쪽 지역에 위치하며, 지금의 사가현(佐賀縣)과 나카사키(長畸縣)에 걸쳐 있습니다. 한반도와 매우 지리적으로 가깝고 실제 많은 교류가 있는 지역이며, 일본인들에게는 나당연합군에 백제가 망한 이후 나당연합군이 침입을 두려워하여 이쪽에 축성을 하기도 한 지역이며, 수나라 당나라에 사절단과 유학생, 승려 등의 견수사(遣隋使), 견당사(遣唐使), 신라와의 사절단도 보내는 항구이기도 하며, 13세기 고려몽고연합군이 침공한 지역 중에 하나였으며, 또한 임진왜란에서는 조선 출병을 위한 전진기지로도 알려져 있습니다..

히젠(肥前)의 자기사에 앞서 ‘일본 6대 고요(古窯)’가 있습니다. 시대적으로 6대 고요, 세토야끼(瀨戶窯), 도코나게야끼(常滑窯), 에치젠야끼(越前窯), 시가라키야끼(信樂窯), 단바타치구이야끼(丹波立杭窯), 비젠야끼(備前窯)가 있습니다. 이들 요는 모두 도기(陶器)입니다.

이 중에서 세토야끼가 특히 중요한데, 미노야끼(美濃窯)에 속하는 오리베야끼(織部窯), 시노야끼(志野窯) 등을 모두 포괄하는데, 16세기 중엽에서 말까지 이 가마를 중심으로 일본 상류층의 차문화를 정립하였습니다. 차에 관심 없는 분들도 도요토미 히데요시의 조선 침공에 반대하여 할복 당한, 다조(茶祖) 또는 다성(茶聖) 센노 리큐(千利休, 1522-91)에 대해 들어본 적이 있을 겁니다. 그가 만든 차문화를 ‘차노유(茶の湯)’라고 일컫습니다. 센노리큐는 현재의 오사카(大阪)의 사카이(堺) 소재의 상인 집안에서 태어났습니다. 소금에 절인 물고기를 파는 집안이라는 설과 어부들을 위한 창고 임대업자라는 설이 있습니다. 상인 집안이라는 것에는 이설이 없는데, 이는 그의 차문화가 황실과 쇼군, 다이묘를 위한 문화에서 출발한 것이 아니라, 일본에서 국내 상업이 매우 발전된 사카이와 국제 무역이 특히 발전된 규슈(九州)의 하카다(博多) 지역 호상(豪商)들의 기호와 의례에서 발생했다는 점입니다.

그러므로 그들은 다완도 가라모노(唐物:중국에서 전래)과 고쿠리챠완(高麗茶碗:한반도에서 전래), 와모노(和物:일본 본토에서 제작)를 모두 구분하여 수집하고 완상(玩賞)했다는 점입니다. 당물과 고려다완을 통해 미적 감수성과 눈높이를 설정하고, 자신들의 도기에 투영하여, 일본만의 독특하고 섬세한 차문화를 구축했습니다. 센노 리큐가 차를 배운 스승도 사카이(堺)의 호상인 다케노 죠오(武野紹鷗, 1502-55)로, 센노 리큐는 17세에 다케노의 제자로 입문하였고, 1544년 처음으로 리큐가 다회(茶會)에 참석한 기록이 등장합니다. 이러한 사카이 상인들의 문화적 시류 속에서 우뚝 솟은 위대한 인물이 센노 리큐입니다.

센노 리큐의 ‘뛰어난 일곱 제자(利休七哲)’ 중에서 후루타 오리베(古田織部, 1543-1615)가 핵심에 있습니다. 오리베는 오다 노부나가가 지배하게 되는 기후국(岐阜國) 영주의 동생의 아들로 출생하여 자기 힘으로 결국 다이묘까지 올라가게 됩니다.

오다는 화끈한 성격이라는 기존의 통념과 달리 치밀한 분석력과 앞을 내다보는 안목에 이를 수행하는 저돌적 전투력을 겸비한 인물입니다. 오다는 당시 무로마치막부(室町幕府)의 쇼군이 3인의 다이묘가 보낸 닌자에게 살해되자, 쇼군 동생 아시카가 요시아키(足利義昭, 1537-97)를 옹립하기 위해 거병하여 아시카가를 쇼군에 올리는데 1568년 성공합니다. 그 댓가로 오다는 황당하게 오사카의 사카이(堺) 지배권을 요구합니다. 사카이는 천황이 있는 교토에 있다는 장점을 이용하여 쇼군의 손길에서 벗어나 호상(豪商)들이 자치 지역 비슷하게 운영하는 지역이었습니다. 그 사카이 점령 과정에서 우여곡절도 있었으나 성공했고, 1569년 오다 노부나가는 사카이에서 지역 상인들을 다당(茶堂)에 초대합니다. 이 때 센노 리큐도 있었습니다. 또한 1574년 쇼군의 지위까지 거의 도달한 오다 노부나가는 교토의 쇼토쿠지(相國寺)에서 사카이 상인 9명만을 초대하여 다회(茶會)를 열었는데, 이 때도 센노리큐가 포함되어 있었습니다.

이러한 오다 노부나가의 일련의 행위는 사카이 지역의 호상들의 문화적 기호가 다이묘도 아닌 쇼군에게 직접 전파되는 계기를 만든 역사적 흐름을 만들게 됩니다. 오다가 교토(京都) 소재 ‘혼노사(本能寺)의 변’으로 살해당할 때, 그 절에 간 이유가 자신들이 소장한 38점의 다기들을 자랑하는 다회를 열 요량도 있었습니다. 오직 그 목적만 있었다고 하기에는 무리지만 천황이 있는 교토로 상경한다는 의미의 ‘상낙(上洛)’은 일본 중세 시대에 쇼군이 되겠다는 의미의 무력 점령을 의미하기도 했으며, 이미 쇼군이 된 자에게도 상낙은 상당히 중요한 정치 행사입니다. 그 상낙 행사 가운데 혼노사에서의 다회가 들어가 있는 겁니다.

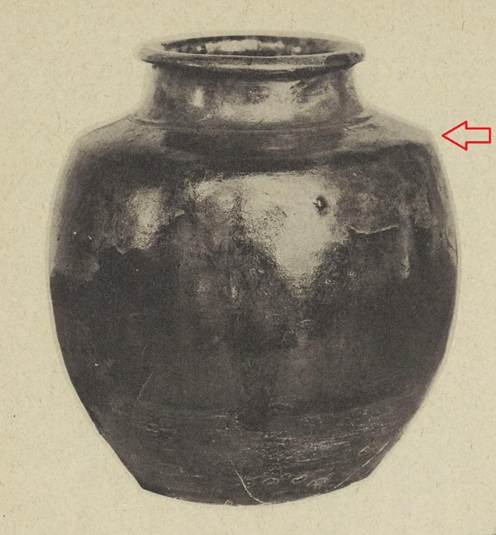

이 다회를 위해 특별하게 공개되는 차통이 있었는데, 사카이(堺)에 버금가는 호상(豪商)들이 있는 치쿠젠국(筑前國)의 하카다(博多) 출신 상인 시마이 소시츠(島井宗室, 1539-1615)의 소유로, 시마이는 오다 노부나가에게 자신의 상업권 보호를 위해 이 차통을 상납하려 했습니다. 작은 차통은 ‘나리시바 가타츠기(楢柴肩衝)’로, ‘천하 제일의 세 개 견충(차통)[天下三肩衝]’ 중에 하나입니다. 최종적으로 도쿠가와 이에야스에게 들어간 이후 아쉽게도 1657년 화재로 인해 파손되었다가 이후 행방이 묘연해졌습니다. 그래서 세 개 명품 차통 중에 현재는 2개만 존재합니다.

- 사진은 세 개 명품 견충(차통) 중 현존하는 두 개 중에 하나인 닛타 가타츠끼(新田肩衝). 명나라 15-16세기 제작 추정. 일본 공익재단법인 도쿠가와박물관 소장(사진출처가 일본 위키피디아로, 1937년 책자에 실린 사진을 촬영한 것. 화살표는 필자가 추가). 높이 6.4cm. 높이에 주목하라. 아주 작다. 화살표가 보이는 부분이 ‘어깨[肩]’로 이곳에 각이 있어 견충이라고 부른다. 충(衝)이라는 도자기 기형 용어는 한중일에는 없어, 그 정확한 의미는 확인할 수 없다. 이 작품을 센노 리큐는 “천하제일의 견충 차통(天下一の肩衝茶入)”이라고 극찬했다. 이 차통은 1-2회 정도의 차를 마실 수 있는 찻잎을 넣어 휴대할 수 있다.

오다는 자신의 관할지에 경제적 발전을 도모할 요량으로 도자기 산업에 주목합니다. 그냥 도자기를 제작하는 것이 아니라 도공을 명공(名工)으로 격상시켜 예술품으로써의 도자기를 제작하여 판매하고자 기획합니다. 도예 장인에게 특별한 명칭을 부여하여 그 명예를 선양하는 것은, 1950년 일본이 무형문화재보호법을 제정하면서 무형문화재, 혹은 국보 등으로 공예인들을 지정하는 근거가 되었습니다. 이때 이 작업 주관자로 선택된 것이 후루타 오리베입니다.

후루타 오리베는 센노리큐의 일곱제자 중에도 가장 중요한 인물로, 그가 배출한 제자들이 유력한 다이묘들과 사무라이 차인들로 그 숫자와 한 명 한 명 위상이 대단했습니다.

오리베가 미노요(美濃窯)에서 일반적 의미로 단실(單室) 형태의 큰 요[大窯]를 통해 생산한 도자기를 시노야끼(志野窯)라고 합니다. 이 대요를 개선하여 생산량을 증가시키기 위하여, 단실(單室)이 아닌 여러 개의 방을 가진 오름가마인 ‘연방식 등요(連房式 登窯)’를 제작하여 만든 도기를 시노오리베야끼(志野織部窯)’라고 합니다. 참고로 연방식 등요는 원래는 중국이 제작했으나 널리 사용되지 않았고, 한국은 대다수 요장에서 연방식 등요, 오름가마로 소성했습니다. 한반도의 오름가마 기술이 일본으로 넘어간 것입니다.

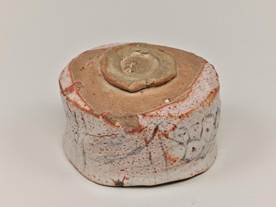

- 후리소데명(銘) 시노다완(志野茶碗 銘振袖), 높이 8.2 입지름 13.0cm 무게 495g. 동경국립박물관 소장(사진:동경국립박물관). 철분이 많은 태토이고, 청화로 보이기는 하나 실제는 산화철[철화]로 풀포기를 연하게 그렸다. 이 작품은 도기로 자기가 아니다. 그래서 코발트[청화]를 푸른색으로 발현시킬 수 없다. 물레가 아닌 손으로 만든 것으로, 구연부를 평평하지 않게 율동을 주고 있으며, 몸체는 좌우대칭이 아니며 굽도 자유분방하다. 이 시노다완으로 알 수 있는 것은, 미완성이거나 ‘못난이(?)’ 다완으로 보이는 형태와 시문에서 당시 일본 최상류층들이 ‘아름다움’을 느꼈던 것에 주목해야 한다. 미노 지역에서 생산된 도기 다완들이 비슷한 미의식으로 제작되었다.

후루타 오리베가 미노 지역에서 제작한 이 ‘도기 다완’들이 다회에서 주역으로 이용되었습니다. 1616년 이삼평이 ‘자기’를 처음 성공한 이후 ‘자기 다완’들도 이 ‘도기 다완’의 미의식을 쫓아 제작되었습니다.

후리타 오리베의 제자 중에 고보리 엔슈(小堀遠州,1579-1647)는 1600년 세키가하라 전투에서 도쿠가와 이에야스 편에 가담하여 14,000석의 다이묘가 된 무장으로, 다인이자 정원 설계자로도 더 유명했습니다. 그가 일본 다도를 대표하는 단어인 ‘차노유(茶の湯)’라는 말을 조어하였습니다.

센노 리큐 → 후루타 오리베 → 코보리 엔슈로 이어지며, 단순히 차를 마시는 행위, 끽다(喫茶)가 ‘차노유’라는 고매한 의례이자 모임[茶會]으로 자리를 잡게 되었습니다.

오리베는 오다 노부나가 → 도요토미 히데요시 → 도쿠가와 이에야스를 절묘하게 선택하여 섬기면서 다회를 주관했고, 엔슈는 히데요시의 동생 도요토미 히데나가(豊信秀長, 1540-91)에 이어 히데요시 → 도쿠가와 이에야스를 섬기면서 다회를 주관한 인물입니다. 이 둘은 전국시대를 끝냈던, 오다 노부나가와 도요토미 히데요시를 지근거리에서 보좌했고, 잽싸게 말을 갈아타고 동군(東軍) 도쿠가와 이에야스 편에 가담했습니다. 이리하여 이 두 다이묘에 의해 센노리큐의 차 정신의 맥이 단절되지 않고, 일본의 쇼군과 다이묘들에게 깊고 넓게 퍼지는 핵심 역할을 했습니다.

히젠 자기의 다례 이야기하려다가 엄청 샛길로 너무 빠진다 하시겠지만, 일본은 도자사에 있어 근세(近世)라는 개념은 후루타 오리베가 미노요를 개척하고, 센노 리큐가 도요토미 히데요시와 다완을 품평하던 1573~85년 시기를 기점으로 하고 있습니다.

거듭 말씀드리지만, 미노요를 대표로 6대 고요들이 만든 ‘도기 다완(陶器茶碗)’이 차노유의 개념이 정립될 때 존재했기에, 히젠에서 ‘자기(磁器 porcelain) 다완’은 도기 다완에 깊은 영향을 받았습니다.

- 출처:㈜시방

[1] 1961년 이바라키현(茨城県) 출생. 1984 학습원대학 철학과 졸. 1987 동 대학 석사 졸. 1987 출광 미술관(出光美術館) 학예사. 2008 학습원대학 철학과 교수(미술사학)로 임용. 학예사 재직중 비젠 지역의 ‘고구다니(古九谷)’, ‘시노와 오리베(志野と織部)’라는 역사적인 기획전시를 주관하였다.