얼굴 사진 : 1대 초지로(長次郞)의 검은라쿠다완(黒樂茶碗). 현재 교토 소재 공익재단법인 라쿠미술관(公益財團法人 樂美術館) 소장 및 사진. 크기 등의 사이즈는 미상.

참조) 일본의 역사 연대표가 알고 싶으시면 “도자기자료방>中日 역사시대 표기와 명청(明淸) 황제 연대표>일본 역사시대 분류(영문표기포함)”에서 참조 요망.

한참 이야기를 했는데도 아직까지 자기(磁器:porcelain) 시대로 넘어가지 못하게 있네요.

일본에서 자기의 시대는 갑자기 찾아왔기에, 이미 숙성되고 있는 도기들의 기술과 미학이 자기로 이식되었습니다. 일본 국내산 도기의 정점을 보여주는 것이 라쿠야끼와 미노야끼인데, 미노야끼를 상편에서 설명드렸고, 이번에는 일본에서 다완을 좋아하는 사람들이라면 반드시 언급하는, ‘“제일은 라쿠다완, 두번째 하기다완, 세번째는 가라츠다완(一樂二萩三唐津)”이라는 말이 있습니다. ‘라쿠(樂)다완은 도기, 하기다완은 자기입니다. 가라츠다완은 도기도 자기도 모두 포함하고 있습니다.

재밌게도 일본의 간사이(關西) 지방에서는 ‘가라츠(唐津)’라는 단어는 도자기를 총칭하는 용어로도 사용되었습니다. 간사이는 당시의 수도인 교토(京都)를 포함하고 있어, 가라츠라는 말이 사실상 도자기의 대명사가 되었습니다. 어원적으로 언제부터 그렇게 사용되었는지 알 수 없습니다. 그런데 자기가 등장하면서, 가라츠는 흙으로 만든 도기의 대명사로, 이마리(今利, 같은 발음의 ‘伊萬里’와도 동일의미)는 자기를 의미하는 것으로 변화하였습니다. 유럽어에서 ‘china’가 자기(porcelain)를 의미하는 일반명사로 사용되는 것과 같은 이치입니다. 먼저 라쿠야끼에 대해 설명드리고 이어 가라츠야끼, 하기야끼는 하편에서 설명드리겠습니다. 거듭 강조드리는 사실로 라쿠야끼는 도기, 가라츠는 도기/자기, 하기는 자기만을 생산했기에, 도기를 먼저 말씀드리겠습니다.

- 라쿠야끼(樂窯)

라쿠다완은 이 글의 제목인, 유명한 문구로도 알 수 있듯이 최고의 도기 다완으로 꼽히는 명품으로 인정받고 있으며, 일본에서 라쿠다완은 현대까지 지속적으로 인기를 끌고 있으며, 한국 다완 작가들도 라쿠다완 기형을 꽤 많이 제작하기도 합니다. 라쿠다완은 교토(京都) 소재의 ‘라쿠야끼(樂窯)’에서 소성한 다완을 부르는 명칭입니다. 이 가마를 만든 이는 초지로(長次郞 또는 朝次郞, 1516?-89)로, 교토 출생의 장인입니다. 그가 도자 기술을 중국 또는 부산 초량진에서 배웠다는 등의 여러 이설이 있는데, 그가 1577년 센노 리큐의 극찬을 받은 흑유 다완을 만들었고, 이를 센노 리큐를 통해 오다 노부나가에 진상되면서 이름을 널리 알리게 되었습니다. 1585년 토요토미 히데요시에게 금으로 만든 “樂”이라는 인장을 받아 천하제일의 다완이라는 찬사를 받습니다. 여기에서 “라쿠야끼(樂窯)”라는 이름이 발생했습니다.

그런데 인장을 받은 사람은 초지로가 아닌 아내의 할아버지 다나카 소게이(田中宗慶, 1535-?)라는 설이 유력하게 존재합니다. 이는 초지로와 다나카 소게이와 함께 요장을 열고 작업도 공동으로 했다는 것입니다. 초지로의 후손이 아닌 소게이의 차남 다나카 죠게이(田中常慶, ?-1635)가 2대 당주가 되고, 죠게이의 장남이 다시 3대 당주가 되었습니다. 이 사실을 살펴보면, 초지로는 원천 기술을, 소게이는 이 기술을 이어받고 영업력까지 갖춘 인물로 보면 맞을 것 같습니다.

1586년 토요토미 히데요시가 교토에 만든 전설 속의 궁궐과 정원인 ‘쥬라쿠다이(聚樂第)’[1]를 만드는데 센노 리큐의 추천을 받아 여기의 기와에 장식하는 역할을 훌륭하게 수행했습니다. 이 쥬라쿠다이 근처에 센노 리큐의 집도 있었다고 합니다. 쥬라쿠다이의 공으로 라쿠 금인장을 받은 것이 아니어서, 그 전부터 밀접한 교류를 짐작케합니다. 그 매개는 항상 센노 리큐였던 것으로 보입니다.

- 위)1대 초지로(長次郞)의 검은라쿠다완(黒樂茶碗). 현재 교토 소재 공익재단법인 라쿠미술관(公益財團法人 樂美術館) 소장 및 사진. 크기 등의 사이즈는 미상.

- 아래) 1대 초지로(長次郞)의 검은라쿠통다완(黒樂筒茶碗). 현재 교토 소재 공익재단법인 라쿠미술관(公益財團法人 樂美術館) 소장 및 사진. 크기 등의 사이즈는 미상.

- 위) 라쿠야끼의 가조(家祖)인 다나카 소게이(田中宗慶, 1535-?)의 “흑유라쿠다완(黒樂茶碗)”로, 초지로의 처조부로 함께 가마를 운영하면서 제작한 것으로 추정. 다나카의 후손들이 라쿠야끼의 계승자가 되었고, 그의 작품도 몇 점 남아있다. 현재 교토 소재 공익재단법인 라쿠미술관(公益財團法人 樂美術館) 소장 및 사진. 크기 등의 사이즈는 미상.

- 아래) 라쿠야끼의 5대 라쿠키치자에몬 소뉴(樂吉左衞門宗入(1664-1716)의 “흑유 라쿠다완(黒樂茶碗)”으로, 초지로에 대한 추모의 의미로 제작되었다고 한다. 약 100년 전의 초지로의 형태와 큰 변화가 없다. 라쿠키치자에몬은 세습하는 이름[襲名]으로 3대 때에 다나카에서 변경되었다. 현재 교토 소재 공익재단법인 라쿠미술관(公益財團法人 樂美術館) 소장 및 사진. 크기 등의 사이즈는 미상.

검은 색의 라쿠다완은, 초지로가 흑색의 돌을 구해 갈고 그것으로 유약을 만든 수조에 담근 후에 건조, 다시 담근 후 건조를 10번 한 후에야 소성에 성공했다고 전합니다. 즉 산화철을 계속 입혀 검은색을 발현시키는 것입니다. 여기에는 녹는점을 낮추기 위해 납이 첨가되었습니다.

보통 다인들이나 골동업계에서는 ‘라쿠다완’이라고 하면 왼쪽편의 기형을 의미합니다. 우선 기형을 보면 물레로 만든 것이 아니라 손으로 만든 것이며 몸통 중간에 약간 잘룩하게 들어간 것은 잡을 때 편리함을 주기 위해서이며, 구연부가 수평 맞추어 깔끔하게 하지 않고 구불구불하며, 굽은 살짝 높은 듯한 감이 있습니다. 멋을 부리지 않고 자연산천을 닮은 듯한 기형은 전형적인 센노 리큐의 차 사상에 맞닿아 있습니다. 1편에서 본 시노다완과도 아주 유사합니다. 검은 색은 중국 남송(南宋)의 건요(建窯)의 흑유다완의 재현인데, 13-14세기에 건요다완을 일본에서는 천목(天目)다완이라고 불렀습니다. 천목산은 중국 절강성 서북쪽의 해발 1,787m 높이 산세가 험하고 산림이 우거진 명산인데, 여기에 ‘하늘의 눈동자(目)’ 같다고 하는 연못이 있어, 천목산이라는 명칭을 얻게 되었습니다. 그 다완을 가지고 오는 일본 무역상들이 남송으로 들어갈 때 먼저 보이는 천목산을 떠올려 다완이 어디서 오는지 묻는 질문에 대한 답으로 ‘천목산에서 가지고 온다’라고 하여 천목다완이 되었습니다. 즉 검은색과는 전혀 관련 없는 용어이나, 그것이 굳어져 현재 중국에서도 건요다완을 천목다완이라고 흔히 지칭합니다.

2. 가라츠야끼(唐津窯)

히젠국 사가번(肥前國 佐賀藩)은 싸츠마번(薩摩藩)과 조슈번(長州藩)처럼 메이지유신(1868년) 의 본진으로 활약하지는 않았지만, 근대화 이전에 가장 근대화에 가까운 효율적이며 기술과학 관료를 가진 고도의 운영체계를 가진 번이었습니다. 메이지유신 전에 이미 서구식 고로(高爐:용광로)를 자체 제작했을 정도였습니다.

최근 히젠[현 사가현] 북서 쪽 지역의 가라츠(唐津) 일대에 이삼평(李參平, ?-1655)이 도착하기 전에 만들어진 가마가 2개 발견했습니다. 조성 연대를 살펴보니 1580년부터 도기를 소성한 것으로 판명되었습니다. 당연히 자기가 아닌 도기입니다.

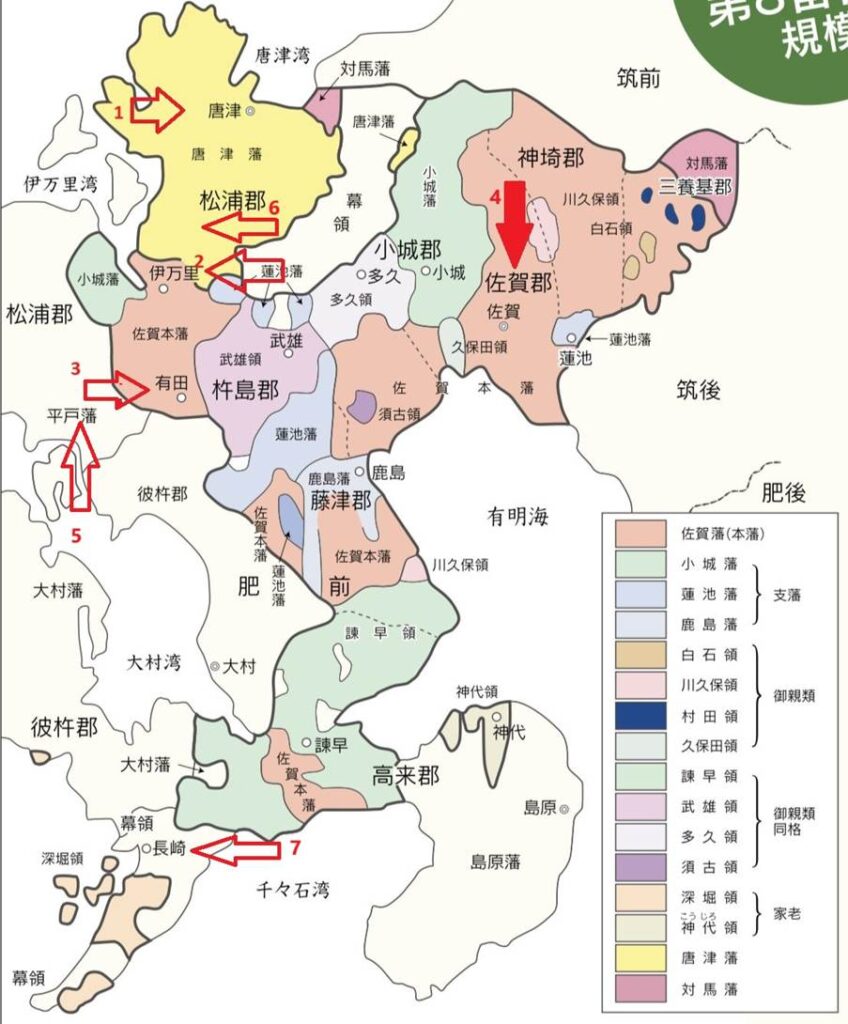

- 일본 나베시마번의 번령도(佐賀鍋島藩の藩領図)- 출처https://azayakarekishisansaku.com/2023/01/23/nakabarusyuku/ 화살표는 필자가 추가). 도자사와 관련 있는 지역을 화살표로 표시. ①가라츠번(唐津藩) 이 번은 사가번과 별개 ②이마리(伊萬里) ③아리타(有田) ④사가번(佐賀藩) ⑤히라도(平戶) ⑥이마리시 미나미하타초(南波多町). ⑦나카사키(長崎).

대략 지도상 보이는 일대가 히젠국(肥前國)인데, 이곳을 지배하는 영주(領主)는 사가번의 번주. 가라츠번은 사가번과는 전혀 상관없는 번으로, 군데군데 대마도 도주의 영지, 막부 직할 영지인데 그 이외는 사가번 직할령과 나베시마 친족들과 휘하 사무라이에게 떼 준 영지들이다. 이마리와 아리타 땅은 모두 사가번의 직할령으로 표시되어 있다. 그 외 좌측 오무라번(大村藩)과 남쪽의 땅 시마바라번(島原藩)들도 사가번과는 관련이 없다.

‘가라츠야끼(唐津窯)’라는 것은 특정한 지점의 요를 말하는 것이 아니라 가라츠 지역 일대의 요를 통칭하는 것입니다. 여기에 도래인[渡來人:조선인] 또는 중국 화남(華南:중국 남부인 복건/광동 일대) 도공이 들어와 제조한 것으로 추정하고 있습니다. 도래인은 자기를 소성할 자토(磁土)를 찾지 못해 도기를 소성한 것으로 추정합니다. 그러나 임진왜란 이후 붙잡혀 온 조선 도공에 의해 자기를 소성하였습니다.

문헌적으로 후루타 오리베가 쓴 1603년 ‘다회기(茶會記)’에 ‘가라츠야끼라면 어용(御用) 수지(水指 미즈사시:다례용 작은 물단지)로 족하다(唐津足有御水指)’라는 기록이 최초의 가라츠야끼에 대한 언급입니다. 조선에서 ‘어(御 혹은 御用)’라는 말은 왕 전용이라는 말이지만, 일본에서는 자신의 주군인 막부, 혹은 번주, 성주에게도 이 어용이라는 말을 사용합니다. 즉 번주에게만 진상하는 요도 ‘어요’라는 명칭을 쉽게 붙인다는 것입니다. 상편에 설명드렸듯이 오리베의 주군은 오다→히데요시→이에야스로, 기이하게도 계속 막부의 쇼군이었기에, 가라츠야끼는 번주급을 넘어 쇼군을 위한 어용으로도 사용되었다는 것입니다. 오리베의 다회기를 쓸 시점은 이에야스를 주군으로 삼았을 때로 보입니다.

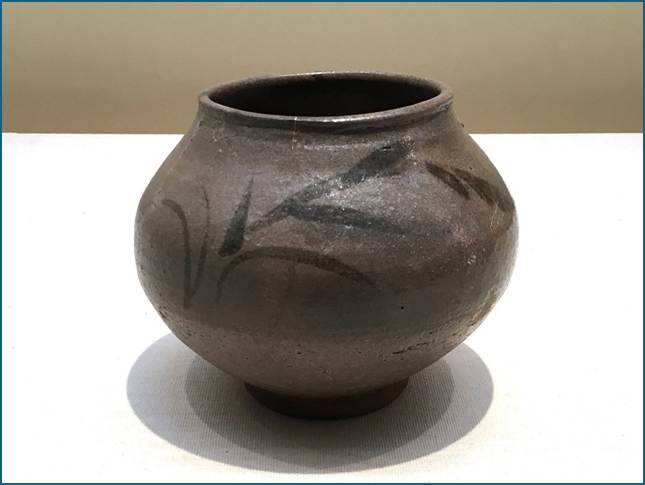

- 가라츠야끼(唐津窯) 에가라츠 갈대문 수지(絵唐津葦文水指) 17세기초(아즈치모모야마시대). 높이 15.5cm. 아이치현 도자미술관(愛知県 陶磁美術館) 소장(일본 위키피디아 사진).

위 사진상의 모습은 물 10리터 정도를 담을 큰 단지로 보이지만 실상은 1리터도 들어가지 않는 작은 단지로, 보통 나무국자로 이 수지에서 물을 떠서 무쇠주전자에 첨가하는 다례용 물단지입니다. 갈대는 조선에서 기러기와 연결하여 노후 평안을 의미하는 ‘노안(蘆雁→老安)’을 의미하나 일본에서는 단순히 장식용 문양으로 넣었고, 일본 도자기에는 바람에 흔들리는 풀을 시문하는 것이 많습니다. 철분이 많이 섞인 태토이며(그래서 태토가 소성되면 검붉은 색을 띠게 됨) 유약은 투명합니다. 갈대는 산화철을 안료로 사용하여 발현했으며, 산화철을 안료로 사용했다는 것은, 제작 기술적 수준이 도기의 수준을 넘어서 자기에 근접하고 있다는 중대한 징표입니다. 유약이 맑다(투명하다)는 말에도 사실 많은 설명이 필요하다 생략합니다. 물레도 빚었는지 손으로 빚었는지는 불명확합니다.

필자가 이렇게 기물을 자세히 설명하는 것은 역사적인 작품에 대해 접근할 때, 어떻게 뜯어보고 맛을 보며 음미하는지를 보여드리려는 취지입니다. 이런 접근법에 대해서는 딱히 교본이 있는 것도 아니고, 친절한 안내서도 없으며, 유튜브에는 그저 자기 소장품 광고만 있을 뿐입니다. 작품에 대해 설명드릴 때, 별 시덥지 않은 사항에 대해 침을 튀기면서 열변하듯 말한다고 힐난하지마시고 ‘아, 그런 관점이 중요하구만, 그런 요소가 중요 사실이 되는거네, 이 땐 보이지 않는 것들의 의미를 생각해야겠구만, 이런 접근법이 있구먼’ 등으로 이해해주시면 도움이 되리라 생각합니다.

그렇다면 중요한 가라츠야끼 2개를 더 보겠습니다. 이렇게 가라츠야끼를 길게 설명드리는 이유는 16-17세기 일본인의 눈으로 보는 고려조선에 대한 흥미로운 관점을 엿볼수 있습니다. 이것은 미학(美學), 민족성, 감수성, 역사인식 등등 정말 많은 것에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 역사학에서는 어떤 미세한 역사 재료를 통해 시대를 보는 것을 역사 서술 방법론을 미시사(微視史 Microhistory)[2]라고 하는데, 1970년대에 등장하였습니다. 이렇게 간략하게 일본도자사를 살피면서 ‘감히 미시사 운운’은 좀 낯부끄럽지만, 하여간 특히 도자기에 대한 일본인의 미학이라는 어려운 말보다는 ‘일인(日人)의 도자기 감성(感性)’이라는 측면에서 접근해보겠습니다.

- 가라츠야끼(唐津窯) 소나무문 큰접시(唐津松文大皿), 16-17세기, 미국 메트로폴리탄박물관 소장(일본 위키피디아 사진). 크기 미상.

위 작품은 백자로 보이는데, 백자(白磁)로 쓰면 자기이고, 백자(白瓷)라 쓰면 도기가 됩니다. 일본에서는 두 글자를 모두 사용합니다.(도기와 자기에 대한 설명은 ‘도자기자료방>시방의 도자기이야기>2편/3편 참조’) 일본에서는 ‘백유로 소성한 백자(白瓷) 도기’입니다. 한국에서 말하는 백자(白磁)가 아닙니다. 산화철로 소나무를 그렸는데, 너무 양식화하여 소나무인지 명쾌하지 않습니다. 백자(白瓷)는 한반도에서 들어온 도공에 의해 제작이 시작된 것으로 일본에서는 보고 있습니다.

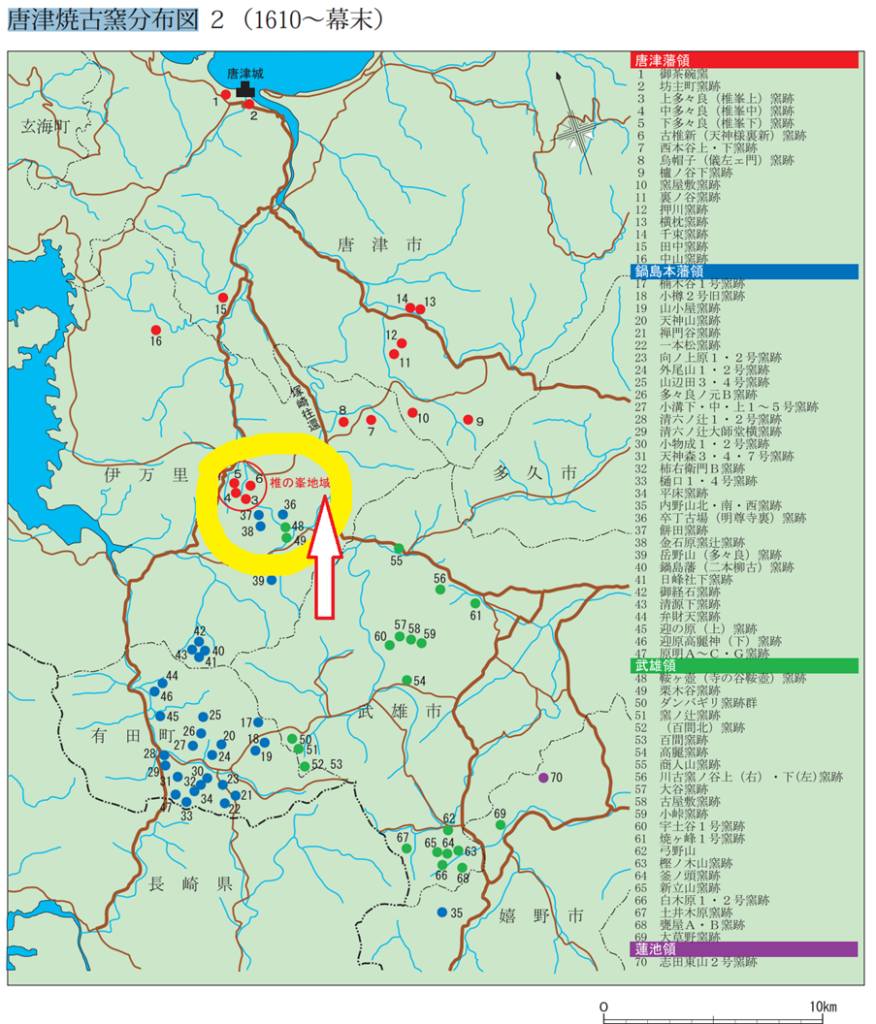

- 가라츠야끼(唐津窯)의 고요(古窯) 분포도, 1610-막부 말기(19c 후기). 노란색 색칠한 부분과 화살표 부근에 “시이노미네가마(椎ノ峯焼)”들이 표시되어 있다. 바로 좌측이 이마리시이고 그 아래가 아리타(有田)이다. 가라츠(唐津) 일대에 존재하는 수많은 가마들이 표기되어 있다. 위에 표시된 가마들의 소유자는 가라츠번령과 사가번주의 나베시마번령 그리고 나베시마의 친족이자 가노(家老) 출신 다케오(武雄)의 소유, 하스노이게(蓮池)는 나베시마의 지번(支藩)이다. 지도 출처: 唐津市敎育委員會, 唐津市文化財調査報告書 第178集:岸岳古窯跡群Ⅳ, 佐賀縣:唐津市敎育委員會, 2018, p.22. 노란색과 화살표는 필자가 추가함

가라츠야끼는 위의 지도상 6번에 해당되는 지역이 ‘시이노미네가마(椎ノ峯焼)’가 있던 구역으로, 1700년 폐요되면서 전설속으로 사라진 일련의 가마군입니다. 이 지역은 헤이안시대부터 뚜렷한 지배자가 있는 지역이 아니라, ‘마츠라토(松浦黨)’라 불리는 4-50의 사무라이 가문이 연합형태로 지배하였는데, 마츠라토는 해적질이나 왜구질을 하는 멸칭으로 붙은 것입니다. 이 마츠라지방의 최고 유력 집안은 하타씨(波多氏)였습니다. 하타 가문은 임진왜란 전에 이미 한반도에서 도공을 납치했는지, 초빙했는지 알 수 없으나 1580-90년 사이에 요장을 개설했습니다. 하타 가문의 거점인 기시타케(岸岳)에서 5개의 가마터가 발굴되었고, 모두 오름형 단실요로 경상도 지방의 옹기 가마와 비슷한 형태입니다. 그러나 하타씨는 전국시대의 끝무렵에 멸문되었고, 이후 이 땅은 1589년 도요토미 히데요시의 가신이었던, 오와리국(尾長國) 출신의 데라자와 히로자카(寺澤廣高, 1563-1633)가 가라츠지역 6만석을 하사받아, 1593년 가라츠번의 초대 번주가 되었습니다.

가라츠야끼가 자기로 전화되는 순간은, 데라자와 히로자카가 1616년 마츠라군 미나미하타무라[松浦郡 南波多村. 현재 사가현 이마리시 미나미하타정(佐賀県 伊万里市 南波多町). ‘하타(波多)’라는 지명속에 조선도공을 처음으로 데리고 온 하타가문 성씨]에 기시타케에 남은 도공들과 임진왜란으로 끌려온 여러 도공들로 요장을 개설하고 전폭적인 후원을 해주면서 탄생되었습니다. 기존 도공들도 조선에 온 도공들이고, 임진왜란으로 끌려온 도공들이 힘을 합쳐서 시이노미네가마((椎ノ峯焼)를 이끈 것으로 추정하고 있습니다. 또한 인근의 아리타(有田)에서 이삼평이 1616년 양질의 자토를 발견하여 자기를 처음 소성한 것에도 큰 영향을 받았습니다.

아리타에서 생산한 도자기가 이마리항구를 통해 수출되고 내수로 풀리면서, 이마리야끼라는 말이 고유명사로 된 사례에서 알 수 있듯이, 시이노미네가마도 이마리항구가 바로 옆이라서 해외수출이 왕성했습니다. 전성기 시절에는 무려 350호에 달하는 도공들이 작업하여, 전체 가라츠번의 도자기생산 중심지가, 시이노미네가마(椎ノ峯焼)가 되었습니다.비젠국 전체로 보면 사가번의 아리타가 압도적이지만, 비젠국 가라츠번에서는 시이노미네가마가 가장 활발했습니다.

단순히 사가번의 아리타(有田)에 이어 2위라는 단순한 사실 때문에 이렇게 길게 시이노미네가마를 설명드린 것이 아닙니다. 시이노미네야끼(椎ノ峯焼)는 아리타야끼(有田窯)와 거의 동시대에 운영되었으며, 아리타야끼의 기술이 외부로 유출되지 않게 나베시마가문이 강력하게 견제했기에 폐쇄적인 운영을 했는데, 반면에 시이노미네야끼는 개방적인 운영한 듯 합니다. 시이노미네가마는 1700년 이마리야끼와의 여러 복합적 갈등으로 전체 요가 폐쇄되었습니다. 그래서 일본도자사에도 거의 잊혀진 가마가 되었습니다.

아직까지 전모가 다 밝혀지지 않았지만, 다행이도 2010년대 후반에 이 지역에 대한 가라츠시문화재조사위원회 주관으로 치밀한 발굴조사가 이루어져, 2018년 발굴조사보고서가 발간되었습니다.

이 시이노미네가마에서 직접 유학하여 도자 기술을 받은 사람이 미카와치가마(三川內窯)의 개조(開祖)인 이마무라 산조(今村三之丞, 1610-96)입니다. 산조는 조선도공으로 임진왜란 때에 끌려온 거관(巨關, 1556-1643, 일본식 발음은 초칸)의 아들입니다. 거관[초칸]은 히젠국 히라도영주(平戶領主) 마츠라 시게노부(松浦鎭信, 1549-1614)가 조선 원정길에서 경상도 웅천(熊川:현 창원시 인근) 부근에서 사로잡혔습니다. 시게노부가 히젠국의 마츠우라군 나가노마라(松浦郡 中野村)에 거관[초칸]에게 요장을 만들어주었는데, 거관은 아들인 산조를 직접 교습하지 않고, 시이노미네가마로 7년간 유학을 보냅니다. 산조는 이후 돌아와서 1633년에 가라츠 남동쪽 2곳에서 좋은 자토를 발견하여, 나가노촌에서 34km 떨어진 곳에서 미카와치가마를 건립하였습니다. 1640년에 백자 자기 소성에 성공하였고, 1650년 나가노촌의 주력 도공들이 모두 미카와치가마로 이주하면서, 이곳의 명성이 높아집니다.

- 平戶窯 三川內窯(Hiradoware Mikawachi Kiln) ‘눈송이[雪玉]를 만드는 세 어린이 필가(筆架:붓을 잠깐 놓아두는 문방구류)’. 미국 메릴랜드주 ‘월터즈 예술박물관(The Walters Art Museum) 소장. 1850년작. 사진:일본 위키피디아 펌. 미카와치야끼(三川內窯)에서 1789-1801년 사이에 개발한 어린이문양[영희도(嬰戱圖)]으로 일본에서는 ‘가라코(唐子)’라 부르며 큰 인기를 끌었고 지금도 마찬가지다. 중국식 머리모양과 의복 형태의 어린이들로 불교적인 의미와 일반적 의미가 섞여 있는데, 다산, 다복, 행복, 어린 시절 추억 등으로 의미가 있다. ‘가라코에(唐子繪)’라는 전문용어로 더 통용되는 것은 대부분 청화[남색]로 채색되기 때문이다. 7명 가라코는 황가와 막부용이고, 5명은 다이묘와 상급 사무라이, 3명은 대중용.

웃기게도 미카와치가마 바로 옆은 데지마(出島)[3]였습니다. 네델란드상관이 있는 곳으로 여기를 통해 미카와치가마(三川內窯)가 1650년부터 유럽으로 직접 수출하게 되었습니다. 이것은 이마리를 제치고 일본 최초로 자기를 외국으로 수출하는 사건이었습니다. 1659년 히라도의 4대 번주에 의해 막부에 미카와치가마에서 만든 청화백자가 헌상되었습니다. 1662년부터는 대규모 양산체제를 갖추고 에도를 포함하여 규슈 전역에 판매가 되었습니다. 미카와치가마는 혁신적인 작품들이 개발되면서 지속적인 명성을 얻었고, 현대까지 존속하였습니다. 유럽으로 수출된 미카와치가마는 일본 도자에 대해 깊이 알고 있는 소수의 유럽 소장가들과 미술사가들 사이에서 독특하고 고급스런 명품으로 인정받고 있습니다.

3. 하기야끼(薪窯)

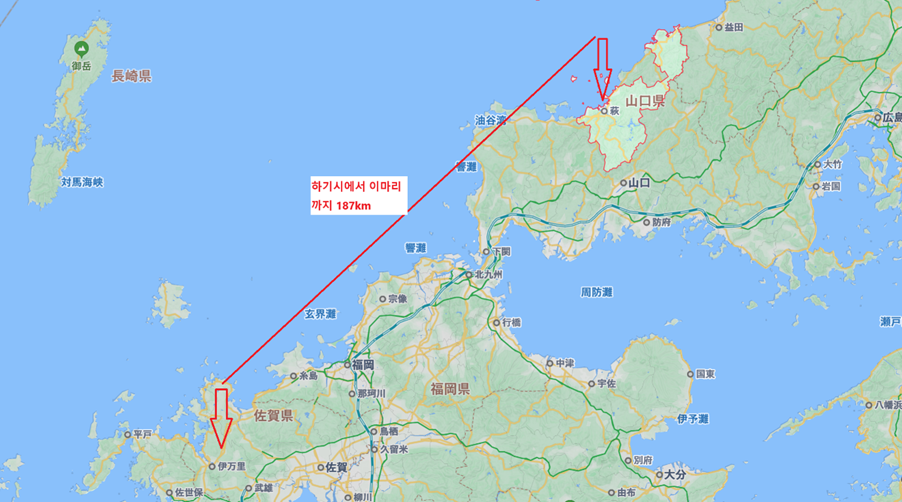

하기야끼는 전편에서 말씀드렸듯이, 자기(磁器, porcelain)입니다. 하기야끼는 이마리에서 동쪽으로 직선거리 약 187km 떨어진 조슈번(長州藩. 현 山口縣)에 있습니다.

- 지도상으로 이삼평의 아리타야끼(有田窯)과 가라츠야끼(唐津窯), 히라야끼(平戶窯)가 있는 히젠국(肥前國)과 하기(薪)는 멀리 떨어져 있다. 도자기에서는 서로 독자적인 발전을 했다. 죠수[현 야마구치 山口]는 혼슈(本州)이고, 히젠은 규슈(九州)로 양자 사이의 좁은 바다는 시모노세키항(下關港)과 기타큐슈(北九州)가 서로 마주보고 있다. 일제강점기에 조선과 일본인들이 왕래시 가장 빈번하게 이용한 항구는 시모노세키항이었다.

일본 중세와 에도시대에는 모든 사람들이 통행의 자유가 없었습니다. 오다 노부나가 시대에 잠깐 있었을 뿐입니다.

에도시대에는 교통 요지에 세키쇼(關所)를 다시 설치하여, 통행허가증[通行手形]이 없거나 총포를 가진 자, 여성 등의 통행을 엄격하게 제한합니다. 전국적으로 정보가 유통되기 어려웠으며, 거상이 아니면 번과 번을 경유하는 상행위가 불가능했습니다. 통행허가증은 다이묘 내지 묘슈(名主)라는 거대 농지 소유자 등이 발행할 수 있었습니다. 막부가 설치한 검문소를 세키쇼(關所)라 하고, 다이묘 등이 막부의 금지지시에도 불구하고 일방적으로 설치한 사설검문소 구치도메반쇼(口留番所)도 있었습니다. 구치도메반쇼는 통행세도 받는데 꽤 비싼 금액이었죠.

세키쇼는 메이지유신 다음 해인 1869년에야 모두 철폐되었습니다. 세키쇼의 철폐는 통행 및 여행자유화를 의미합니다. 이것은 일본인들에게 특별하게 다가왔습니다. 팔도를 아무 제한 없이 마음대로 오갔던 고려조선인들에게는 이 통행 및 여행자유화가 주는 의미를 잘 이해하기 어렵죠. 하여간 오다 노부나가가 전면적 세키쇼 철폐를 실시하여 중세의 악법을 개혁했지만, 에도 정권은 중세보다 더 철저하게 세키쇼를 강화했습니다. 이것이 에도정권 260년간의 긴 평화를 가져왔는지도 모르지만…

조슈번(長州藩 현 山口縣)은 가마쿠라시대(鎌倉時代)부터 세력가였던 모리씨(毛利氏) 가문이 다이묘로 지배하고 있는 번으로, 막부도 함부로 하기 힘든 상당한 세력과 영향력을 가진 번입니다.

메이지유진(1868년) 이후 조슈번은 야마구치현으로 변경되었습니다. 1866년 규슈의 사츠마번(薩摩藩)과의 삿초동맹(薩長同盟)으로 메이지유신과 근대화를 추구를 했고, 이어 사츠마까지 쳐내면서 조슈 출신들이 근대 일본의 패권을 장악했습니다. 이토 히로부미(伊藤博文, 1841-1909)가 14-28세까지 아버지와 살던 옛 저택이 하기시에 있습니다. 또한 이등박문을 포함하여 일본 근대화와 조선과 만주 침공, 일본 군국주의화를 이끈 주요 인물들이 함께 공부를 한, 요시다 쇼인(吉田松陰, 1830-59)이 만든 쇼카손쥬쿠(松下村塾)가 이등박문의 저택과 불과 130m 떨어져 있습니다.

필자가 2010년대 후반에 하기야끼를 탐방하고 내려와 쇼카손쥬쿠 구경하고서 이등박문의 저택으로 가는 골목길을 일행들과 걸으면서 많은 생각이 스쳐 지나갔습니다.

일본사의 변방지역인 조슈번 출신 유력 인물들과 그 후손들이 21세기 세습 국회의원으로 일본을 이끌고 있는데, 그 유력 인물들이 하기시를 중심으로 청소년기를 보냈다는 것입니다.

이 하기시와 조슈번의 부흥의 시발점은 무엇이었을까요?

필자는 당연히 조선이며 또한 하기야끼라고 대답하죠. 조선과 관련된 조슈번의 모리 가문의 이야기는 빼고 자기 이야기만 하겠습니다.

모리씨 13대 당주 모리 데루모토(毛利輝元, 1553-1625)가 하기성에 정착할 때, 1604년 조선인 포로형제인 형 이작광(李勺光, 생몰미상), 동생 이경(李敬, 1568-1643)에게 가마를 건축을 허가했습니다. 실제 요의 작업은 이작광의 아들과 이경이 주도하였는데, 1657년 이작광의 손자와 제자, 그리고 이경의 아들이 합세하여 동쪽 22km 떨어진 후지카와[深川 현 나카토시(長門市)] 새로운 어요를 만들었습니다. 여기에 새로운 일본인 고용인도 참여하는데, 그가 미와 큐세츠(三輪休雪, 1630-1706)와 사에키 한로쿠(佐伯半六, 1630-82) 동갑내기였습니다. 미와는 현재 13대 당주로 이어지는 저명한 도예 가문이 되었고, 사에키는 7대에서 끊어졌습니다.

이작광 직계는 사카쿠라 신베(坂倉新兵衛)로 습명이 되어 현재 16대로 이어져 나카토시의 후카와(深川)에서 ‘후카와하기로쿠가마(深川萩五窯)’라는 명칭으로 사카쿠라 신베가마 외 당시 수제자 4명의 가마가 각각 존재하고 있으며, 동생 이경의 직계는 사카코라이자에몬(坂高麗左衛門)으로 습명되어 사카이가마(坂窯)로 14대까지 이어지고 있습니다.

필자가 사카코라이에몬의 14대 당주를 대면 인터뷰를 했는데, 이십대 후반 연배로, 13대 선대의 갑작스런 사망으로 대학 도예과 재학 중에 당주를 물려받았다고 합니다. 인터뷰에서 기억에 남는 것은, 메이지유신 이전의 선대 작품들이 단 한 점도 없다는 것인데, 그 사연은 제작한 작품을 단 한 점도 가마에 남겨둘 수 없고 전량 진상되어야 했다고 합니다. 검색을 해 보아도 하기야끼 중에 문화재로 남아있는 것도 거의 존재하지 않았습니다.

12, 13대 당주들의 작품을 보았는데, 조선의 백자 다완들과 별 차이가 없었고, 현대 한국 작가들의 백자다완들과도 대동소이했습니다. 즉 외관상으로 다완만을 보고서는 한일 제작지를 판별하기 어려울 정도였습니다.

위) 형 이작광의 직계인 12대 당주 사카쿠라 신베(坂倉新兵衛, 1881-1960), 다완, 1960년작. 높이6.9 입지름 15.4cm. 일본국립근대미술관 소장 및 사진.

하기야끼는 대다수 물레로 기형을 만들었으며, 투명유와 백탁유를 주로 사용했습니다. 문양은 사용하지 않았습니다. 물레 성형을 하기 때문에 좌우대칭이 나타나고 손을 사용할 때 나타나는 몸체의 굴곡도 보입니다. 도기를 참조하여 손성형을 한 라쿠야끼와 가라츠야끼와는 대비가 됩니다.

하기야끼가 만든 다완은 위와 같은 비파유 색조와 그냥 투명 유약인데 붉은 홍화(紅花)가 핀 색조, 불투명 흰색 유약을 듬뿍 시유된 작품들이 대다수입니다. 비파유(枇杷釉)는 진짜 비파나무 재를 넣었다는 것은 아니고, 위 사진 같은 여린 담황색조를 일컫는 말입니다.

하기야끼가 이삼평이 발견한 사가현의 고급 고령토도 없이 자기를 소성했던 것은 조슈번 3곳에서 쓸만한 자토(磁土)를 발견했기 때문입니다.

하기야끼는 내열성이 높아 틀어짐이 없는데, 흡수율은 높습니다. 약간 연질자기에 가까운 성질이 있어 찻물이 다완에 쉽게 배게 됩니다. 이 성질이 일본 차인들에게 큰 인기를 끄는 요인이었는데, 이를 다완이 길들어지는 현상 내지 다완의 숙성이라는 뜻으로 ‘차나레(茶馴れ)’라고 말합니다.

조선인들에게 차나레는 오히려 좋지 않게 생각하였고, 지금도 마찬가지입니다. 한국에서는 찻물이 배어 씻어지지 않는 다완은 모두가 기피하죠. 중국과 일본은 찻물이 배이는 것과 다완에 약간의 금이 가거나 미세하게 깨짐[튐]이 있어도 별 개의치 않는데 반해 한국인은 멀리하는 정도가 아니라 아주 싫어합니다. 특히 금간 그릇은 집안이 금이 간다는 뜻으로 여겨, 금간 그릇은 우리는 다 폐기해버립니다.

하이야끼에는 어떠한 안료의 사용이 없으며, 요헨(窯變:요변은 중국도자기에서 많이 사용하는 기법)이라는 유약과 불의 우연한 만남에 의한 불규칙한 변색과 변경이 있는 작품들도 보일 뿐이어서 중국이나 일본 도기 등이 끼어들 여지가 없었기에, 앞으로 하기가마에 대한 깊은 연구와 관심이 필요하다고 생각합니다.

—————-

출처-㈜시방

[1] 초지로 작업은 히데요시의 극찬을 받았다. 남북으로 길이가 310m, 동서로 170m 규모. 완성된 쥬라쿠다이는 히데요시의 조카로 양자가 된 히데츠구(豊臣秀次, 1568-95)에게 이관. 그런데 히데츠구가 1595년 반역혐의로 몰리면서 할복하고, 그의 비첩과 자녀, 가신들도 처형되었고, 히데츠구의 흔적을 지우기 위해 쥬라쿠다이도 대대적으로 파괴되었다. 그 당시 그림으로 유추할 뿐, 그 원형은 알 수 없다.

[2] 이탈리아 역사학자 카를로 긴츠부르그(Carlo Ginzburg, 1939-)의 1976년 이탈리어판으로 출판된 ‘치즈와 구더기(Il formaggio e i vermi)’를 기점으로 중요한 역사서술 방법론으로 호응을 얻었다. 긴츠부르그의 아버지 레오네(1909-44)는 반파시스트운동을 하며 비밀인쇄소를 운영하다, 체포되어 가혹한 고문끝에 35세에 옥사했다. 모친은 전후 반파시스트운동과 공산당 활동을 했다. 레오네는 우크라이나 오뎃사 출신으로 양친 모두 유태계 가문이다. ‘치즈와 구더기’ 이후 역사학계와 역사 출판물에서는 가장 인기있는 것이 이러한 미시사 방법론의 저작들이었다. 1980년대 캠퍼스내의 페미니즘 열풍을 몰고온, 여성으로는 2번째 미국 역사학회 회장을 한 나탈리 데이비스(Natalie Z. Davis, 1928-2023)도 미시사의 테두리 안에 있다.

[3] 데지마(出島)는, 1634-36년에 걸쳐 일본이 최초로 인공섬으로 건설한 것인데, 외국무역 거점으로 활용하였다. 중학교 만들 부지 정도인 대략 4,000평 규모(약 1.5ha)로 나카사키항(長崎港) 앞에 조성되었다. 인공섬의 건설은 막부와 나카사키의 거주민들이 자금을 댄 것으로 반민반관 형태로, 나카사키 거주민들과 막부와의 연결점이다. 이 데지마는 나카사키와 히젠국, 규슈(九州)의 또다른 번들 사이에서의 혜안, 야망, 탐욕 그리고 유럽과 연결되는 대륙간 거대한 제국주의, 국제무역과 문명, 문화 교류의 드라마로 일본 역사의 중대한 변곡점이다. 이 시기 조선, 중국과도 밀접한 연관이 있으나, 그 혜택이 아닌 재앙으로 연결되었다.